車検が切れてしまった!車検が切れたままでも車に乗っていいの?

結論から言えばそれはアウト。車検が切れてしまった車を公道で走らせてはいけません。

とはいえ、車検が切れてしまった車を工場へ運ぶにはどうすればいいのか。不安ですよね?

心配ご無用!そんな時はセイビマンにお任せです。今回は車検が切れてしまったときの対処法を出張整備のプロが解説します。

以下は、「車検が切れてしまったときの対処法」を解説する記事の例です。初心者にもわかりやすく、必要な手順や注意点を丁寧に紹介しています。

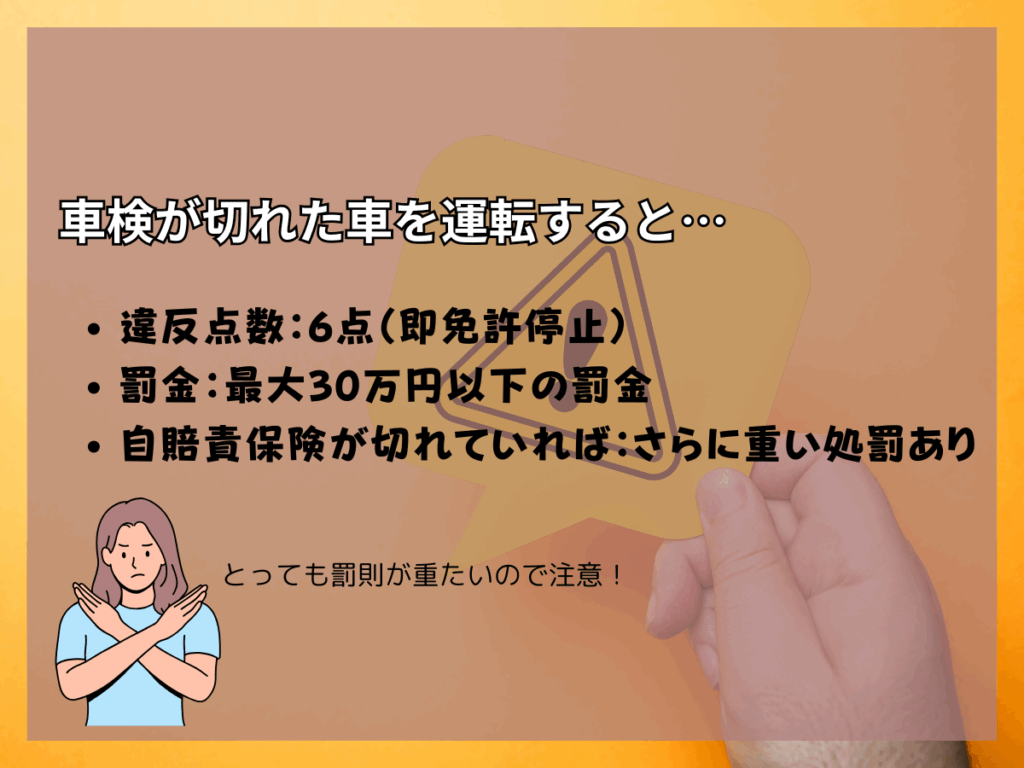

車検が切れるとどうなる?

車検が切れた状態(=有効期限が過ぎた状態)で公道を走行するのは道路運送車両法違反となり、以下のような重い罰則が課されます。

- 違反点数:6点(即免許停止)

- 罰金:最大30万円以下の罰金

- 自賠責保険が切れていれば:さらに重い処罰あり

つまり、車検が切れている車は絶対に公道を走らせてはいけません。

車検が切れたときの基本的な対処法

✅ ステップ1:車を公道で動かさない

まず何よりも、車を動かさず、自宅の駐車場やガレージに置いておきましょう。動かす=違法行為になる可能性があります。

✅ ステップ2:仮ナンバー(臨時運行許可証)を申請する

公道を使って車検場まで移動する必要がある場合、「仮ナンバー」を取得すれば一時的に走行が可能になります。

仮ナンバー取得方法:

- 申請場所:車の保管場所を管轄する市区町村役場(市役所・区役所)

- 必要書類:

- 自動車検査証(車検証)

- 自賠責保険(有効なもの)※最低限、仮ナンバーの有効期間をカバーしている必要あり

- 運転免許証

- 手数料(750円前後)

原則、仮ナンバーの有効期間は1日間。その間に工場へ車を移動させるか、車検を完了させなければいけません。

ステップ3:整備工場やディーラーで車検を受ける

仮ナンバーをつけた状態で、指定の車検業者まで車を持ち込み、点検・整備・車検を受けます。

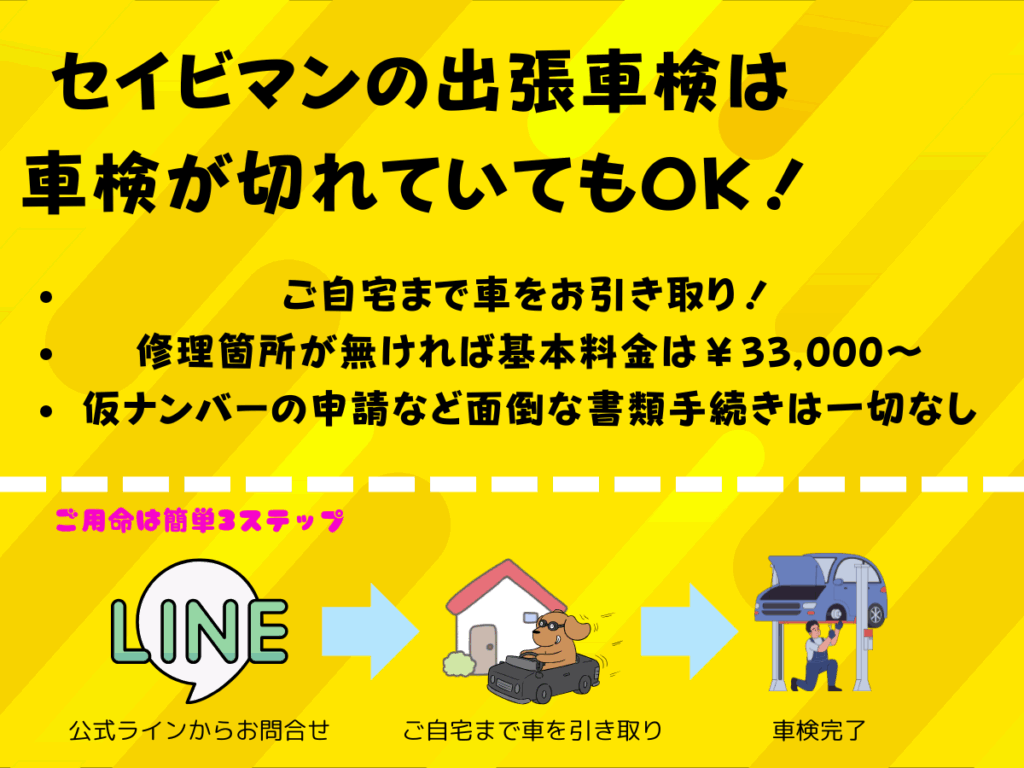

公道を使わずに車検を受ける方法(セイビマンの出張整備)

「仮ナンバーの申請が面倒」「車を動かせない」という方には、セイビマンの出張車検がおすすめです。

▶ セイビマンの出張車検:

- 自宅までお車を引き取り

- 修理箇所が無ければ基本料金は33,000円~

- 仮ナンバーなど面倒な書類の手配は一切なし

車検のお見積り、ご相談は公式ラインからお待ちしております!

出張整備のQ&A

Q1:車検にかかる日数は?

最短で当日仕上がります。※事前点検が必要です

Q2:自賠責保険も切れていたらどうする?

新規発行いたしますので問題ございません

Q3:修理や整備はやってくれるの?

はい、修理・整備も承っております

車検切れは「すぐに対応」が鉄則!

車検が切れてしまっても、落ち着いて適切に対応すれば大きなトラブルにはなりません。ただし、対応を先延ばしにすると、費用もリスクもどんどん大きくなってしまいます。

✅ 公道は絶対に走らない

✅ 仮ナンバーを取得して車検へ

✅ または、引き取り車検サービスを利用する

安全第一で、早めの対応を心がけましょう!